名古屋を誕生させた家康の〝清須越〞 ─日本史上最大の引っ越し! 遷府された尾張の中心─

名古屋の歴史と文化を 訪ねる旅⑥

■日本有数の大都市に発展した名古屋

名古屋が開かれ400年。常に日本でも指折りの都市として在り続けた。

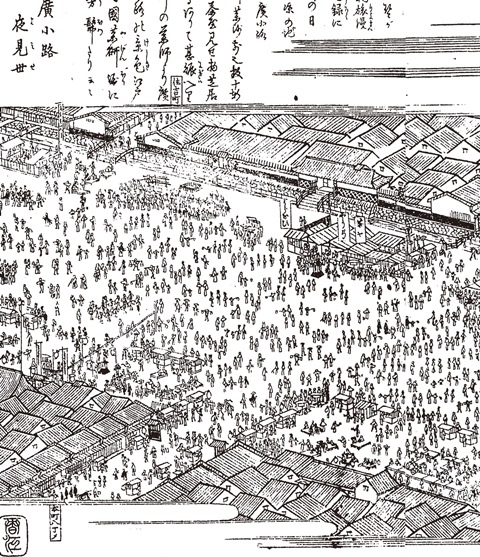

江戸時代の名古屋の繁華街「尾張名所図会」に描かれた名古屋の町のにぎわい。

国立国会図書館蔵

華やいだ街へと発展

日本を代表する都市へ昇華

徳川義直の入府以来、名古屋には徳川御三家筆頭としての役割を果たした尾張藩の政庁がおかれ、尾張における政治・経済の中心として栄えていく。しかし、8代将軍となった徳川吉宗(よしむね)が享保(きょうほう)の改革を進めて緊縮倹約政策を断行すると、当然、尾張藩も幕府に応じて緊縮倹約政策をとらなければならない状況になった。

しかし、ときの尾張藩主・徳川宗春(むねはる)は、幕府の政策とは逆に、遊郭や芝居小屋を設けたほか、東照宮(とうしょうぐう)の祭礼なども盛大に行い、積極的な財政支出を行う。こうした政策で名古屋の城下町は活気づき、「名古屋の繁華に京(興)がさめた」とも謳われたのである。ただし、その半面、藩財政は逼迫(ひっぱく)し、城下町の風紀が乱れることにもなっている。

結果的に、宗春自身は幕府によって隠居謹慎に追い込まれてしまったが、名古屋城下での自由闊達な風土は変わらなかった。もともと、永楽銭(えいらくせん)を旗印にしていた織田信長が商業振興の政策をとっていた土地であったことも大きかったのだろう。

繁栄する城下町は、清須越で想定した範囲を超え、南方の熱田ともつながった。熱田は、熱田社の門前町であるとともに、東海道の宿場町、伊勢湾の湊(みなと)町でもある。熱田からの人の流れをも吸収し、さらに名古屋は拡大していくことになった。

江戸時代後期における名古屋の人口はおよそ10万人と推定される。これは、江戸・大坂・京都に次ぎ、100万石の城下町金沢と肩を並べるものだった。すでに江戸時代において、名古屋は日本有数の大都市になっていたのである。

徳川宗春の墓宗春は、閉鎖的になっていた世の空気を一変され、名古屋に活気をもたらせた。

<名古屋に残る歴史スポット>

■名古屋のランドマーク「テレビ塔」

家康が整備した碁盤割の城下町の区画は現在も残り、テレビ塔から見渡せる。

名古屋市中区錦3丁目6-15先

■屋根の上に祭られた祠「屋根神様」

名古屋市西部の古い町並みに見られる景色で、市内に135社程が祀られている。

■殿様御用達の御菓子所「両口屋是清」

尾張藩2代目藩主・徳川光友から「御菓子所 両口屋是清」の看板を拝領した名店。

名古屋市天白区八事天道302 八事店

■家康の正室ゆかりの「朝日神社」

家康の正室・朝日姫の氏神様であり城下町の守護神として、市街地に立つ。

名古屋市中区錦3丁目22-21

信長攻路web

「信長攻路」の詳細についてはこちら

https://nobunaga-kouro.nagoya/

名古屋コンシェルジュ

名古屋観光情報サイトはこちら

「名古屋コンシェルジュ」